ツルコケモモ由来の

「リフレクト乳酸菌 (T-21株) 」に

驚きの効果を発見!

花粉症等のアレルギー症状を抑制。

リフレクト乳酸菌 (T-21株) とは?

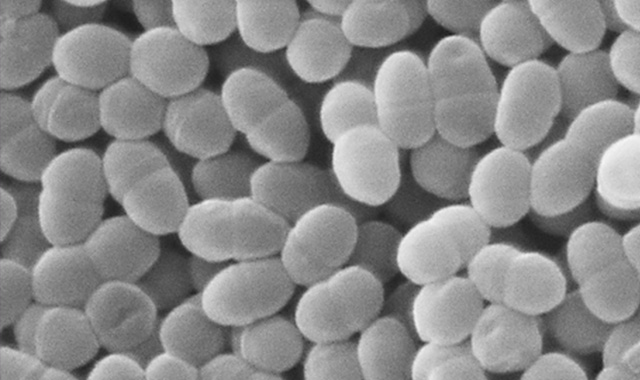

リフレクト乳酸菌 (T-21株) は1990年に東京農業大学岡田早苗教授により長野県志賀高原にてツルコケモモ (洋名:クランベリー) から採取保管され、日清食品ホールディングスの研究所「the WAVE」にて花粉症等のアレルギー症状を抑える効果が発見されました。リフレクト乳酸菌 (T-21株) はラクトコッカス ラクティスという乳酸球菌の一種。ラクトコッカス ラクティスは、チーズやヨーグルトといった世界中で食べられる食材に含まれており、食経験が豊かな乳酸菌です。リフレクト乳酸菌 (T-21株) の研究は今も続けられており、さらなる効果の発見が期待されています。

通年性鼻炎には3週間、

花粉症には4週間で効果を発揮

リフレクト乳酸菌 (T-21株) は、花粉症などのアレルギーを抑制する免疫調節物質である、「インターロイキン-12」の産生を促進する能力が非常に高い乳酸菌株です。リフレクト乳酸菌 (T-21株) の摂取によって、花粉症と通年性鼻炎の症状が緩和されることがヒト試験で確認されており、通年性鼻炎には3週間、花粉症には4週間の摂取で効果が出ることが実証されております。リフレクト乳酸菌 (T-21株) は、乳酸菌の中でも優れたアレルギー抑制力を持っている魅力的な乳酸菌なのです。

乳酸菌と花粉症の関係

では、なぜ乳酸菌が花粉症のアレルギー反応を抑えることができるのでしょうか?

まず、花粉症の原因とメカニズムを見ていきましょう。

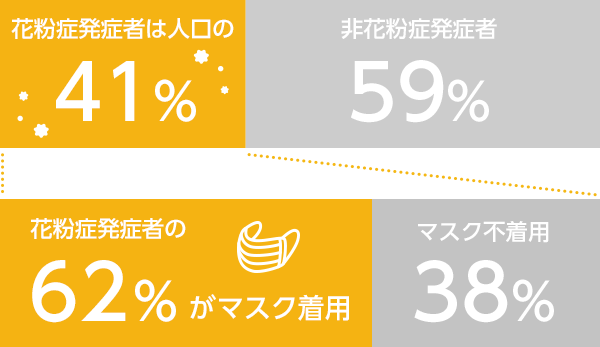

花粉症は、特定の時期に症状が現れる季節性アレルギーで、スギやヒノキなどの花粉が原因で発症します。花粉症に関する調査によると、花粉症の発症者は人口の41%にものぼるといわれています。そのうちの62%の人は花粉症対策として「マスク着用」を行っていると回答。多くの日本人が花粉に苦しめられているのを如実に表している数字といえるでしょう。

※出典:株式会社マクロミル「花粉症に関する調査」

サンプル数:989名

調査期間 :2014年4月17日(木)~4月21日(月)

身体の中に花粉が侵入すると、白血球の一種であるリンパ球が「抗体」を作ります。この抗体が「IgE抗体」と呼ばれるもので、再び花粉が体内に侵入すると、鼻や目の粘膜にある肥満細胞の表面にある抗体と結合。すると、肥満細胞から化学物質(ヒスタミンなど)が分泌され、くしゃみで吹き飛ばしたり、鼻水や涙で洗い流したり、鼻を詰まらせて防御したりと、さまざまな方法で花粉を体外に放り出そうとするのです。これらが花粉症の症状の正体です。ある種の乳酸菌には、その免疫機能の過剰な反応を引き起こす「IgE抗体」が作られるのを抑える働きが知られています。

「リフレクト乳酸菌 (T-21株) 」に

花粉症や通年性鼻炎の症状を

抑える効果があることを実証

3~4週間の摂取で効果を発揮

花粉症と通年性鼻炎へのリフレクト乳酸菌 (T-21株) の効果を検証するために、ヒト試験を実施しました。

花粉症に対する有効性の検証

例年スギ花粉症に悩まされている被験者19名にリフレクト乳酸菌 (T-21株) を含む食品あるいは含まない食品(プラセボ食)を4週間摂取してもらいました。その後、花粉を散布する部屋で3時間過ごしてもらい、その症状について比較解析しました。

その結果、プラセボ食を摂取した時に比べて、リフレクト乳酸菌 (T-21株) を摂取した時は、「鼻づまり」、「鼻のかゆみ」、「くしゃみ」などが緩和されていることがわかりました。

通年性鼻炎に対する有効性の検証

通年性鼻炎を発症している被験者23名を2群に分け、11名にはリフレクト乳酸菌 (T-21株) を含む食品、もう一方の12名にはリフレクト乳酸菌 (T-21株) を含まない食品(プラセボ食)を摂取してもらいました。その結果、リフレクト乳酸菌 (T-21株) を摂取した被験者では、摂取前に比べて「鼻粘膜の腫れ」が緩和されており、またプラセボ食を摂取した被験者に比べても軽減していることが明らかになりました。「鼻粘膜の赤み」もリフレクト乳酸菌 (T-21株) を含む食品を摂取した被験者では、摂取前に比べて改善していました。さらに、リフレクト乳酸菌 (T-21株) を含む食品を摂取した被験者は、花粉症を悪化させる血液中の免疫細胞である2型ヘルパーT細胞(Th2細胞)が減少していることもわかりました。

上記試験により

リフレクト乳酸菌 (T-21株) は

花粉症には4週間、

通年性鼻炎には3週間の

摂取で効果があることが実証されました。

新しいフードテクノロジーの波を起こす「the WAVE」

「the WAVE」とは、日清食品グループの技術・開発・研究の拠点です。食の最先端技術を切り拓く「グローバルイノベーション研究センター」と、食の安全・安心を追求する「グローバル食品安全研究所」で構成されています。

「the WAVE」のミッションは、 「最も進んだフードテクノロジーの波を起こし、その力強い波動を絶え間なく世界中に発信していく」 ことです。

この壮大なミッションに挑戦するため、日々さまざまな研究をしています。

「グローバルイノベーション研究センター」では、日清食品グループが成長するためのコアとなる新しい技術が生み出されています。日清食品グループの代表的な商品である即席麺だけでなく、チルド(冷蔵)麺や冷凍麺、お菓子や乳酸菌飲料の開発が行われており、商品ジャンルの垣根を越えて技術を融合させることで、未来に向けた新規技術の創出を図っています。

「美健賢食」「食為聖職」をモットーに。

また、もうひとつの研究組織である「グローバル食品安全研究所」では、「美健賢食」「食為聖職」の精神のもと、人々の健康を支える食の安全が日々追求されています。「美健賢食」「食為聖職」とは、日清食品グループの創業者である安藤百福が提唱した創業者精神のことで、それぞれ「美しく健康な体は賢い食生活から」「食の仕事に携わる者は、人々の健康と世界の平和に貢献していかなければならない」という思いが込められています。

食品の品質管理に医薬品の安全基準を導入し、高度な分析技術と世界屈指の食品安全管理体制を確立。独自の品質管理体制によって、日清食品グループ全体における原材料や製品の品質を保証しています。

また、インスタントラーメンは、容器、スープ、麺、具材と、食の安全に関して取り組むべきポイントの多い製品であるため、WINA(世界ラーメン協会)の活動を通じて、業界内の連携や情報交換を呼びかけ、食の安全に関する情報を世界に向けて積極的に発信しています。

いわば、“攻め”の「グローバルイノベーション研究センター」と、“守り”の「グローバル食品安全研究所」。2つの同時革新によって、「the WAVE」は、世界に新しいフードテクノロジーの波を起こしているのです。

これからも、INNOVATION=「技術革新」、FOOD SAFETY=「食の安全」という、食品メーカーとしてのプロミスを世界に向けて発信していきます。

研究者インタビュー

「リフレクト乳酸菌 (T-21株) 」研究に携わっている研究者にインタビューを行いました。

東京大学大学院農学生命科学研究科にて博士号を取得、広島大学大学院生物圏科学研究科教授を経て、2015年9月に日清食品ホールディングスへ入社。大学での専門の研究分野は食品機能学。特に乳酸菌の腸管バリア保護機能に関する研究に詳しく、日本食品免疫学会 学会賞(2015年)などを受賞。

- リフレクト乳酸菌 (T-21株) には

どんな有用性があるのですか? - リフレクト乳酸菌 (T-21株) は、免疫細胞から免疫調節物質の一種である「インターロイキン-12」の産生を促進する能力が高い乳酸菌として選ばれました。

「インターロイキン-12」には、花粉症やアトピー性皮膚炎などのアレルギーを抑制する働きがあります。リフレクト乳酸菌 (T-21株) の摂取によって、通年性鼻炎には3週間、花粉症には4週間で効果を発揮することがヒト試験で確認されています。これまで同様の効果が検証されてきた他の乳酸菌と比較して、免疫系に働きかけるチカラやスピードが優れていると考えられます。

- リフレクト乳酸菌 (T-21株) には、

花粉症と通年性鼻炎の緩和効果以外に

どんな可能性がありますか? - これからさらに研究が必要となりますが、アトピー性皮膚炎など、その他のアレルギーに対する効果が可能性として考えられます。

リフレクト乳酸菌 (T-21株) には、アレルギーを悪化させる「好酸球」や「2型ヘルパーT細胞」を減少させ、さらにアレルギーを抑制する「インターフェロン-γ」を増加させる働きがあることが分かってきました。つまり、リフレクト乳酸菌 (T-21株) は花粉症や通年性鼻炎だけでなく、他のアレルギー症状に対しても、何らかの効果を発揮することが期待できると言えます。

- リフレクト乳酸菌 (T-21株) は

どんな人が摂取するといいですか? - アレルギーにお悩みの方はもちろん、お子様の免疫バランスの調節にも活用できると思います。

リフレクト乳酸菌 (T-21株) は成人を対象としたヒト試験で、花粉症と通年性鼻炎を緩和することが明らかになっています。さらにはアレルギーを悪化させる「2型ヘルパーT細胞」を減少させる働きがあることから、免疫システムがまだ完成しておらず、免疫バランスを崩しやすいお子様に対しても、効果を発揮する可能性が高いと考えられます。

- リフレクト乳酸菌 (T-21株) の研究は

これからどのように発展しますか? - 今後は研究によって健康効果が実証された乳酸菌を使ったご飯、お菓子などが作れるかもしれないですし、即席麺のようなユニークな発想の商品が生まれる可能性もあるはず。乳酸菌をヨーグルトなどの乳製品だけでなく、様々な食品に応用できるのも日清食品グループの強みだと思います。私たちは今後も、リフレクト乳酸菌 (T-21株) に限らず健康素材としての乳酸菌研究に力を注ぎ、人々の健康上の悩みをひとつでも多く、乳酸菌研究で解決したいと考えています。どうぞ、ご期待下さい。